“落ちない”ことが最大の対策

──本質安全化という考え方

建設業における死亡災害が、どれほど深刻か知っていますか?

建設業は、全産業の中で労働者数の割合が2割にも満たない一方で、

死亡災害の約3〜4割を占めると言われています。

その中でも、最も多い原因が「墜落・転落」です。

こうした現場の安全対策を肌で感じるべく、

今月から県内で行われている安全パトロール

(労基署・建災防・労働安全コンサル・安全指導員等による)に、

労働衛生コンサルタントとしてオブザーバー参加させていただくことになりました。

参加にあたっては、他の専門家の方々と同様に、

墜落防止用のヘルメットやJIS規格の安全靴、踏み抜き防止インソール、

フルハーネス型の墜落制止用器具などの着用が求められます。

法令では、高所作業に従事する際は、

フルハーネス使用に関する特別教育の受講が義務付けられています。

今回のパトロールでは実際に高所へ上がることはありませんが、

「せっかくの機会なので」と、自主的に受講してきました。

現場作業者の皆さんに交じって、

フルハーネスや高所作業に関する基礎知識、

労災防止の考え方や関係法令について学びました。

座学のあとは実技。

実際にフルハーネスを着用し、宙吊り体験も行いました。

わずか10秒間の吊り下げでも、身体にかかる負担の大きさに驚きました。

「落ちても大丈夫」ではなく、

「そもそも落ちないようにする」ことの大切さを、身をもって痛感しました。

講師が一番強調していたのは「レストレイント」

──危険なエリアに近づけさせないことで、

墜落そのものを“構造的に”防ぐ考え方です。

この発想は、実は職場の健康支援にもつながると感じました。

健康支援も、

“問題が起きてから”の対応ではなく、

“問題が起こらない構造”を先に整えることこそが重要なのです。

それが「本質安全化」であり、

本当の意味での予防であり、経営におけるリスク管理だと強く思います。

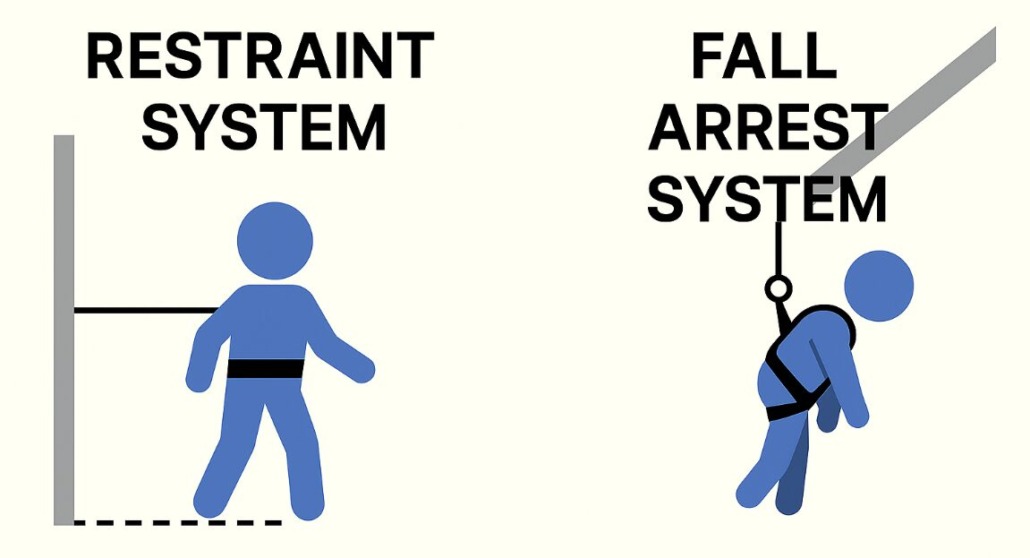

※ 墜落防止策には、目的に応じて以下2種類があります:

・レストレイント(移動制限)システム:

「落ちないこと」を前提としたラインヤード(命綱)を接続。フルハーネスでなく胴ベルトでも可。

・フォールアレスト(墜落阻止)システム:

墜落距離を最小限にとどめて、身体の損傷を防ぐ方式。フルハーネス限定。