医者らしくない医者としての”健康・こころの回復”

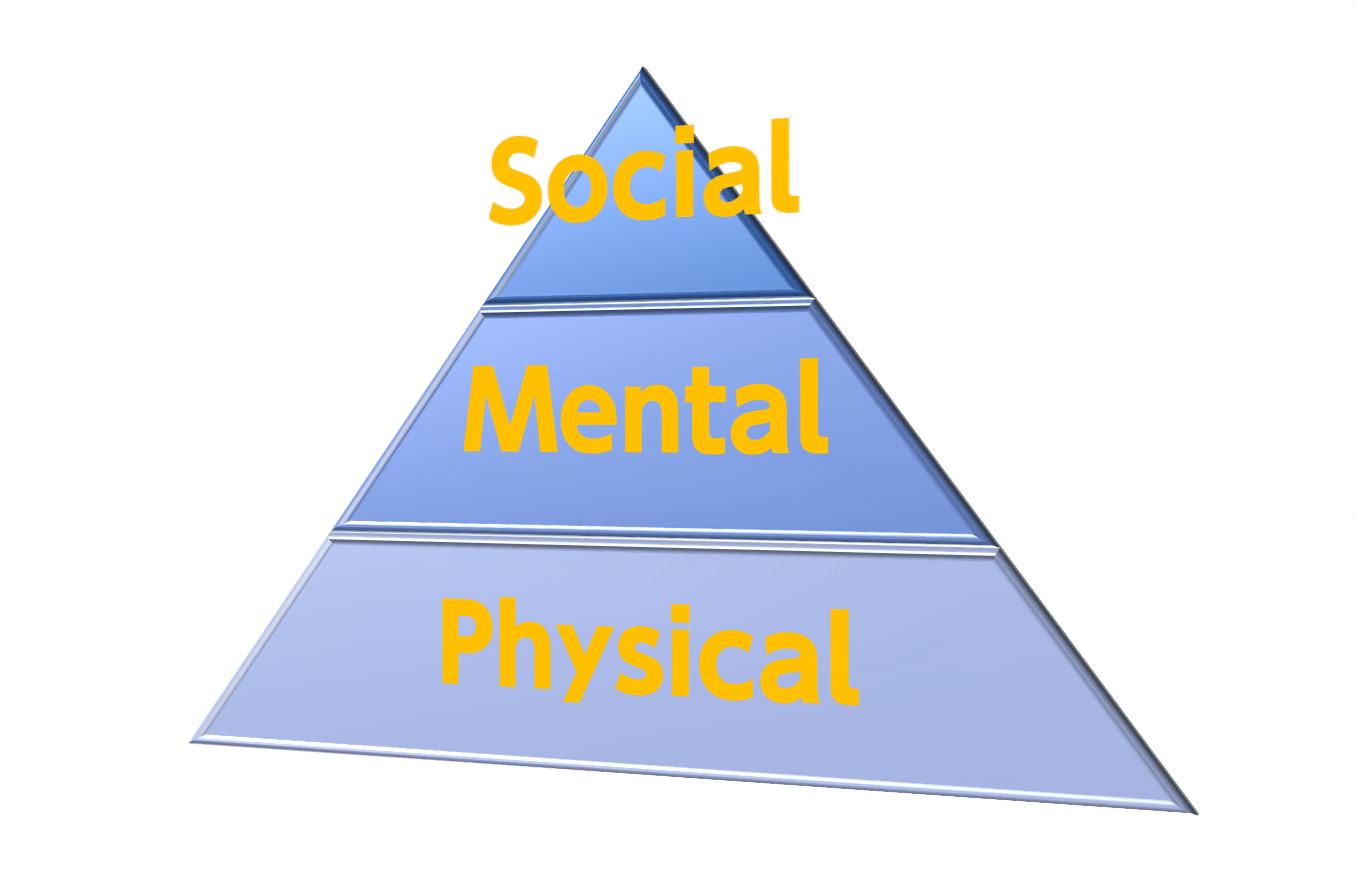

健康とは、単に病気や不調がない状態ではありません。

WHOが示すように、身体的にも精神的にも、

さらに社会的にも満たされた状態を指します。

職場においての「社会的な健康」とは、

自分らしく能力を発揮し、

手応えや充実感を持って働けている状態

だと言えるでしょう。

だからこそ、産業医の仕事は、医学的判断にとどまりません。

予防医学の視点を基盤としながら、

組織全体の健全性――つまり、「働く場そのものの健康」まで

視野に入れることが求められます。

一方で、うつ病などのメンタル不調からの回復とは、

「元の自分に戻ること」ではありません。

それまでの生き方や考え方を一度立ち止まって見つめ直し、

「自分を大切にする新たな生き方」へと変わっていく過程です。

「カウンセリングはマイナスをゼロにするだけ」

「コーチングはゼロからプラスにする」

そう語られることがありますが、私は常に違和感を覚えてきました。

本来のカウンセリングとは、

マイナスを受け止め、リセットし、

そこからプラスを目指していく営みです。

人生そのものを見直し、育てていくプロセスなのです。

医学的な表現では「寛解」が限界かもしれません。

しかし、深い対話を重ねていく中で、

「もう同じ落ち方はしない」という、

まるで完治に近いような変化が起きることもあります。

それはもはや、前の自分とは異なる「新しい生き方への変容」です。

薬物療法だけを学んできた治療者には、伝わりにくいかもしれません。

ですが、そこにあるのは、現場で起こっている“現実”です。

私はよく、「医者らしくない発信ですね」と言われます。

それが皮肉なのか、同調圧力なのかはわかりません。

でも、新しい視点や領域に踏み出したとき、

決まって現れるのが「らしさ」という固定観念です。

けれど、医師に限らず、専門家とは

「その枠組みの中でしか動けない人」ではないはずです。

資格や知識は、それ自体に価値があるのではなく、

現場で磨かれ、人の役に立つレベルにまで高められてこそ意味を持ちます。

私は、人を支援するという営みは、そういうものだと考えています。