セルフケアはOS

まず、ラインケアや両立支援は“寄り添い”のように見られがちです。

それも否定しませんが、じつは別ものと考えており、

「職場では医療的ケアはできない」という原理原則のもと、

求められているのは、”法的責任と合理的配慮に基づく判断力”

と考えられます。

ラインケアとセルフケア、も別ものと考えてます。

ラインケアは、職場が担う“労務的な対応”

・業務に必要なコミュニケーション

・業務に支障が出ている社員に同じ指示が続く場合は、

人事や産業医に共有し健康チェック

(部署や上司が業務以外の判断をしない)

・就業可否などの判定

セルフケアは、本人が担う“自己管理スキル”

・自己保健義務あるが罰則なし

・やってもやらなくても良い福利厚生的

・やったほうが圧倒的にお得→セミナーで育生

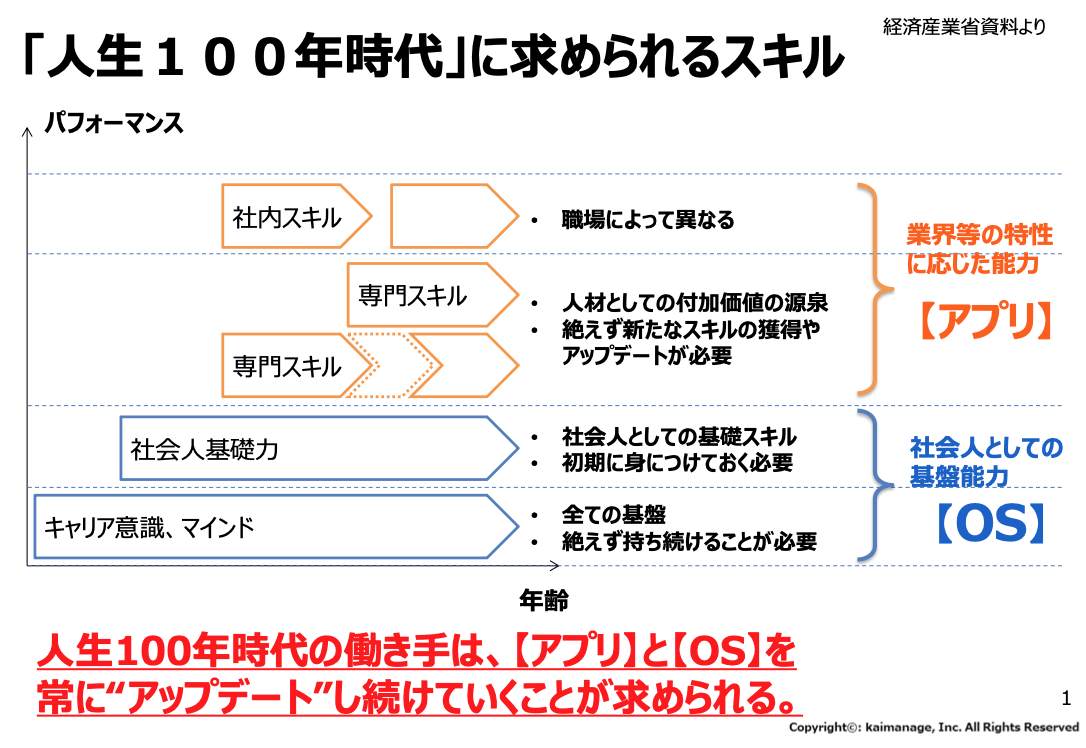

職場で求められる業務に必要なテクニカル・スキルを”アプリ”とすると、

セルフケアは、アプリ以前の“OS”にあたります。

社会人としてのスキルや、テクニカル以前の自己管理スキル。

これは、ケアというより、”セルフ・マネジメント”と表現した方が適切かもしれません。

セミナーで、このような区別で話しますと、「腑に落ちた」と良い評価を頂きます。

実はこのような視点で語られることは、あまりありません。

私のセルフケア提案は、医療的アプローチ以前の“誰もができる生活習慣のコツ”。

うつ状態で、”何もできない状態”でさえ、すぐできる内容にまとめてあります。

それがそのまま、習慣の見直し〜認知の変容〜再発防止の要素をも含みます。

多くの疾患の治療方針ともバッティングせず、むしろ回復を支えるベースになります。

治療なしで改善するケースすらあります。

だからこそ、セルフケアは、職場でもとめられる各種能力(OS、アプリ、NTS)を

発揮するための、基盤中の基盤、つまりOSなんです。

それも否定しませんが、じつは別ものと考えており、

「職場では医療的ケアはできない」という原理原則のもと、

求められているのは、”法的責任と合理的配慮に基づく判断力”

と考えられます。

ラインケアとセルフケア、も別ものと考えてます。

ラインケアは、職場が担う“労務的な対応”

・業務に必要なコミュニケーション

・業務に支障が出ている社員に同じ指示が続く場合は、

人事や産業医に共有し健康チェック

(部署や上司が業務以外の判断をしない)

・就業可否などの判定

セルフケアは、本人が担う“自己管理スキル”

・自己保健義務あるが罰則なし

・やってもやらなくても良い福利厚生的

・やったほうが圧倒的にお得→セミナーで育生

職場で求められる業務に必要なテクニカル・スキルを”アプリ”とすると、

セルフケアは、アプリ以前の“OS”にあたります。

社会人としてのスキルや、テクニカル以前の自己管理スキル。

これは、ケアというより、”セルフ・マネジメント”と表現した方が適切かもしれません。

セミナーで、このような区別で話しますと、「腑に落ちた」と良い評価を頂きます。

実はこのような視点で語られることは、あまりありません。

私のセルフケア提案は、医療的アプローチ以前の“誰もができる生活習慣のコツ”。

うつ状態で、”何もできない状態”でさえ、すぐできる内容にまとめてあります。

それがそのまま、習慣の見直し〜認知の変容〜再発防止の要素をも含みます。

多くの疾患の治療方針ともバッティングせず、むしろ回復を支えるベースになります。

治療なしで改善するケースすらあります。

だからこそ、セルフケアは、職場でもとめられる各種能力(OS、アプリ、NTS)を

発揮するための、基盤中の基盤、つまりOSなんです。