社会脳テスト:”問題解決”に慣れた脳

職場でこんなシーン、見かけたことはありませんか?

「もっと良くしていくには?」「ありたい姿は?」

と聞かれて、急に言葉に詰まる上司。

それは決して、能力ややる気の問題ではありません。

実はその反応、“脳の使い方のクセ”が関係しているのです。

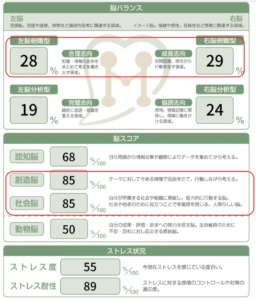

社会脳テストでは、人によって使い慣れている脳の傾向が見えてきます。

特に、

・左脳俯瞰型(目的・論理を重視)

・右脳分析型(他者の評価や成果への意識が強い)

この2つが高い方は、

「何が問題か」「目的に沿っているか」といった明確でロジカルな判断軸に強く反応します。

一方で、以下のような問いに対しては、脳が動きにくくなる傾向があります。

「もっとよくするには?」

「このチーム、今どんな空気?」

「ありたい姿って、何だろう?」

答えのない問いに対して、戸惑いや苛立ちを覚えるのは自然なことです。

それは、普段の業務が「正解のある課題」に慣れすぎているからかもしれません。

そんなときに有効なのが、脳の柔軟体操です。

・感じたことを、あえて言葉にしてみる

・正解のない問いに向き合ってみる

・共感や違和感など、場の感性を拾ってみる

はじめは抵抗があるかもしれませんが、

続けていくうちに、論理以外のアンテナも立ち始めてきます。

この脳のバランスを知ることは、

ビジョンづくり、心理的安全性、創造性など、

これからの組織運営に欠かせないテーマと深く関わっています。

正解のない問いに、立ち止まらずに向き合える人を育てること。

それが、これからのマネジメントや人材育成において、重要な視点です。